2025-11-06 22:46:08

2025-11-06 22:46:08

浏览量:1440

浏览量:1440

钍基熔盐堆钍铀转换成功,中国能源自主迈出关键一步。从科学验证迈向产业落地,从“可行”走向“可用”,这座2兆瓦的实验堆只是万里长征的第一步。

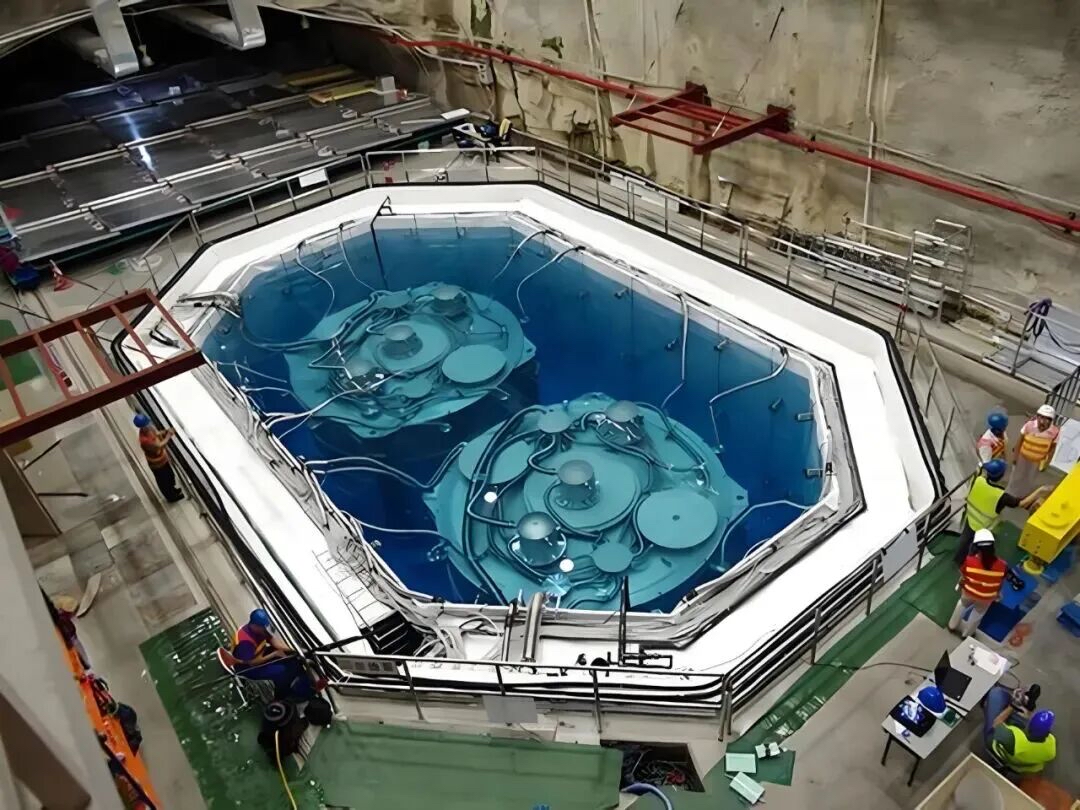

把一座核反应堆埋入沙漠地下,让它在常压高温中“自带干粮”运转,用中国自己的燃料、材料、设备和技术,让一种曾被搁置半个世纪的路线重新发光——这不是科幻,而是真实发生的工程现场。近日,中国科学院上海应用物理研究所(以下简称“上海应物所”)牵头的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆实现堆内钍铀转换并获得实验数据,成为目前世界唯一运行中的钍燃料熔盐堆,未来有望在内陆地区建成安全又高效的核能系统。2025年11月,该所正式宣布,其位于甘肃武威的实验性钍基熔盐堆已在全球首次成功实现了“钍-铀核燃料转化”,这项由戴志敏所长等领衔的团队实现的重大突破,标志着中国在第四代核能技术上取得了关键的工程验证,更可能从根本上改写未来百年的全球能源版图。

沙漠中的能源奇迹:中国点亮钍基熔盐堆

在甘肃民勤的戈壁滩下14米,一座名为“钍基熔盐实验堆”的尖端装置正悄然运行。近日,上海应物所宣布,该堆已在全球首次成功实现堆内“钍-铀核燃料转换”,并获得了关键实验数据。这标志着中国在被誉为“第四代核能”的先进技术领域取得了引领全球的突破。

“换道超车”的能源钥匙

与传统核电站使用铀燃料不同,这款反应堆以我国储量丰富的钍作为燃料。钍本身无法直接裂变,但它在反应堆中吸收中子后,可以转化为可裂变的铀-233。这相当于将一座巨大的能源宝藏的钥匙握在了手中——仅内蒙古白云鄂博一个铁矿的伴生钍资源,就可能满足中国数万年的能源需求。这项曾被美国搁置半个世纪的技术,在中国科学家手中变为现实。

天生安全的“熔盐火锅”

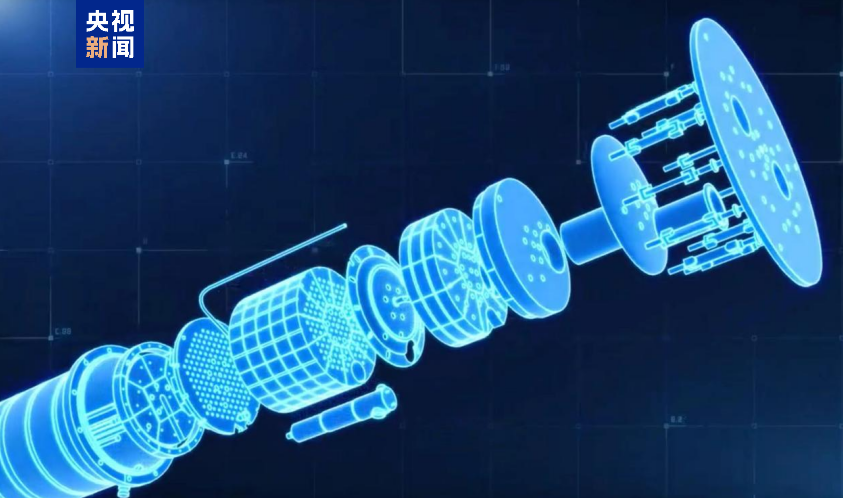

熔盐堆的核心创新在于其“液态燃料”。核燃料直接溶解在高温熔盐中,像“火锅底料”一样在堆内循环。其一,常压运行,它不像传统反应堆需要承受高压,从根本上杜绝了高压爆炸风险;其二,无需水冷,因此可以建在内陆甚至沙漠地区,摆脱了对沿海水源的依赖;其三,固有安全,堆底设有“冷冻阀”。一旦出现异常,阀门会因高温自行熔化,所有液态燃料将靠重力排入应急储罐,迅速凝固,使反应自然终止,堪称“物理定律保障的安全”。

从零起步的国产化之路

过去,技术基础不足,这条路被迫搁置;如今,熔盐堆重新出发——从“海边核电”走向“深入内陆的能源节点”。这种技术路径,也承接了历史的重量。1971年,上海应物所建成熔盐(冷态)零功率堆,但迫于工业基础不足,技术被封存半世纪。“跨越50载的梦想正在延续”,科研人员的执念有迹可循:“这是美国曾放弃的路线,我们从零起步,现在成为全球唯一运行并实现钍入堆的实验堆。”从2011年国家立项,到2023年10月首次临界,再到2024年10月将约50公斤钍燃料投入堆中,再到如今的成功,是一条高度自主化的技术攻坚之路。面对熔盐强腐蚀性的挑战,项目团队联手国内单位,实现了关键高温合金和核石墨材料的从无到有,并实现了工业级量产。这座实验堆的国产化率超过90%,关键设备100%国产,确保了技术的自主可控。

迈向未来的能源蓝图

15年前,中国钍基熔盐堆事业的开拓者、钍基熔盐堆先导专项负责人徐洪杰牵头规划了熔盐堆的“三步走”路线图,现在的2兆瓦实验堆只是第一步,下一步是建成30兆瓦研究堆、再建成百兆瓦示范堆,实现高效发电。这不是终点,而是起点。从科学验证迈向产业落地,从“可行”走向“可用”,这座2兆瓦的实验堆只是万里长征的第一步。上海应物所的下一个目标是,到2035年,建成100兆瓦的示范原型堆并实现应用。当“人造太阳”还在追逐地平线上的第一缕光时,中国的“熔盐火锅”已经率先在戈壁滩上点燃。这不仅是能源的革命,更是中国走向能源自主的星辰大海。

点击登录