2025-07-31 10:42:05

2025-07-31 10:42:05

浏览量:1727

浏览量:1727

昔日的旅行箱中塞满了对异乡的惊鸿一瞥,今日的旅居者却在洱海畔种下番茄,当千万人自愿成为“永恒的异乡人”,旅居经济便蓬勃兴起。它既是经济社会结构性变革的必然产物,又是人类个体寻求更高质量生存的主动选择。深入理解旅居经济的内在逻辑与发展潜能,对于把握未来旅游发展规律具有重要意义。

当高铁刺穿山峦、云端会议消弭时差、大理的咖啡厅里回响着硅谷的代码声——我们正在进入一个肉身轻盈、行囊即是家园的时代。

昔日的旅行箱中塞满了对异乡的惊鸿一瞥,今日的旅居者却在洱海畔种下番茄,当千万人自愿成为“永恒的异乡人”,旅居经济便蓬勃兴起。它既是经济社会结构性变革的必然产物,又是人类个体寻求更高质量生存的主动选择。深入理解旅居经济的内在逻辑与发展潜能,对于把握未来旅游发展规律具有重要意义。

1、缘起脉络

2025年3月11日十四届全国人大三次会议第三场“部长通道”上,文化和旅游部部长孙业礼在接受媒体采访时表示,“在旅游方面,云南已经开始培育“旅居云南”的项目,吸引游客要多过一月、多过一季,甚至多过几年。去年旅居云南的人数达到389万,平均旅居的天数是80天,有力带动了地方的消费。”

纵观全球脉络,旅居经济的发展历程经历了从养老需求到生活方式转变的演化过程。20世纪初起源于“候鸟式养老”;50至90年代随着全球旅游业兴起,与酒店业深度融合;2000年代公寓酒店成熟,旅居成酒店细分市场;2010年代短租平台与远程办公推动“新旅居”兴起;2020年在旅游多元方式的催化下,旅居从旅游补充演变为独立生活方式,长住型酒店因此得到快速发展。

从地方实践来看,旅居经济率先从浙江、海南、云南、山东等省份发轫。各地均依托自身特色,因地制宜发展旅居产业,如海南以滨海度假见长、浙江主打江南水乡的精致慢生活、山东主打山海之间的雅致文化。云南凭借“气候多样性+文化丰富性+空间层次性”的复合优势,成为全国唯一能覆盖“避寒-避暑-避霾-养心”全需求的旅居目的地,真正实现“四季可居、全龄适宜”。

2024年,云南省正式确立了“有一种叫云南的生活·旅居云南”品牌形象,代表着云南旅游的战略性调整,即从观光型旅游向旅居型度假的转向。为大力发展旅居产业,云南省出台了《加快推进旅居云南建设三年行动》,坚持市场化、专业化、标准化、规模化、品牌化,把旅居云南作为全省乡村振兴、新型城镇化建设、文旅产业发展的大事。提出了“乡村旅居”“城镇旅居”“度假旅居”“医养旅居”“养老旅居”“文艺旅居”“体育旅居”“边境幸福旅居”八个着力点,明确要求建设不少于3000个重点旅居村,发展康养、研学、文体、养老等新业态。

2、概念内涵

21世纪以来,旅居(Sojourning)作为全球化与数字技术催化下的新型生活方式,已逐渐成为社会学、旅游学、人文地理学及经济学交叉研究的热点领域。早期研究多沿袭移民理论(Faist, 2000),将旅居视为短期移民的特殊亚型。Szerszynski& Urry(2002)将其定义为个体以特定目标(工作、学习)在异地进行有限期栖居(通常6个月至5年),且始终维持原居地回归意向的跨国流动实践,这区别于永久移民的定居导向。Williams & Hall(2006)首次在旅游—移民连续体中定位旅居行为,强调其兼具“流动性循环”与“目的性栖居”双重特质。国际移民组织(IOM, 2023)将旅居定义为“基于自愿原则,在目标地开展3个月至5年停留,通过深度参与本地经济、社会系统实现康养、工作、学习等目标导向的流动性实践”。

作者认为,旅居是一种介于旅游与长期居住之间的新型生活方式,指人们在特定目的地进行短期至中长期的居住,既不同于传统的短期旅行,也区别于定居模式。旅居不仅涉及住宿需求,还涵盖了生活方式、社区融入、文化体验等多方面内容。随着远程办公的普及,数字游民群体不断壮大,旅居已逐渐成为一种现代化的生活趋势。

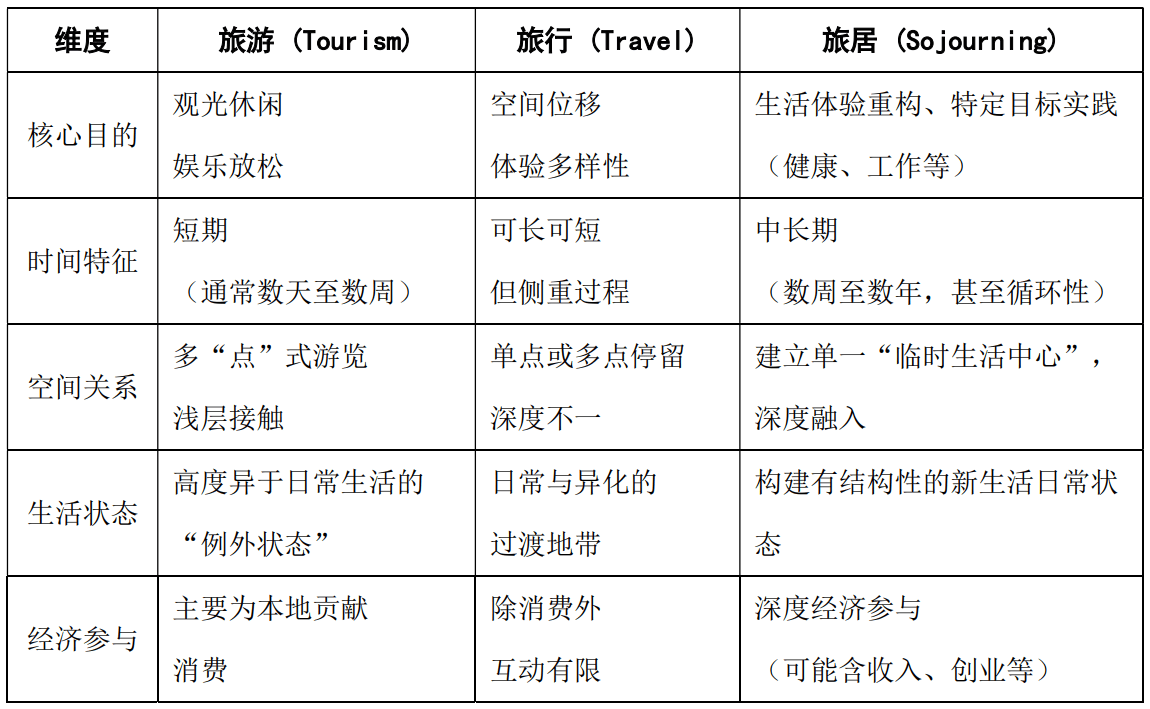

与“旅游”“旅行”相比,旅居在核心目的、时间特征、空间关系、在地生活状态和经济参与等方面具有显著差异。详见下表:

3、时代背景

旅居经济的兴起,既是技术革命带来的空间压缩,也是价值观变迁的精神吸引,更是旅游动力与地域发展的双向互动。

(1)技术革命的现实推力

高速交通网缩短了地理摩擦,远程协作工具实现了工作方式的真正解放。知识工作者挣脱空间枷锁,可以在风景优美的云南大理或海滨城市三亚,同步处理来自世界另一端的业务。“数字游牧民”群体的兴起,是技术赋能自由流动的最典型表征。

(2)价值改变的精神引力

在物质日益丰盈的前提下,后物质主义思潮兴起,人们开始寻求更深度的意义归属与价值实现。从浮躁的“打卡式”观光,转向渴望在相对充裕的时间内,以“在地者”姿态体验异质文化、学习新技能、重构身心平衡、反思生活意义,更加注重对生命质量的追寻。

(3)旅游与经济的互动力

一方面,“后现代生活方式”得到诗意觉醒,需求侧的多元渴望得到供给侧的有效回应。另一方面,风景资源富集但传统产业薄弱的地区需要寻找可持续的经济增长新路径,如海南、云南等凭借优越的气候、生态或文化资源发展旅居产业,成为其对接外生购买力的重要桥梁。此外,存量房地产市场的盘活压力巨大,尤其在部分过度投资海景房、山景房的地区,亦将旅居作为重要的去化手段。

二、 旅居经济的显著特征与规律

旅居经济根植于其独特行为模式,展现出区别于常规旅游经济的鲜明特征:

1、季节波动性

旅居者流动易受气候条件影响,形成显著的季节性特征。北方客群冬季向海南、西双版纳等温暖地带迁徙,南方客群夏季则涌向承德、恩施、神农架等高海拔凉爽地区。此类高度规律化的迁移,会在目的地引发显著的周期性需求变化,即旺季服务设施供不应求,资源价格高企;淡季利用率骤降,门可罗雀。这种季节性波动,要求目的地具备强大的弹性供给能力与精准的淡季营销策略。

2、长期驻留性

旅居者停留周期较长,数周、数月甚至数年的停留期促使其与当地经济系统建立起更深层次的联结。消费行为从大型景区、酒店、休闲街区,转向更具本地生活特色的社区单元,如居民区超市、菜市场、社区医疗服务、非连锁餐饮、文化兴趣活动社群等。消费场景的变革,有效的激发了社区商业活力,让本地家政、租赁服务、在地活动组织、短期宠物照料等一系列生活性服务业态得到发展,其对本地GDP的拉动更具渗透性与持续性。

3、目标导向性

旅居并非盲目停留,往往具有明确的驱动因素,如休闲康养、远程工作、学习进修、精神慰藉等。这种目的性直接催生出高度专业化的子市场,对于康养旅居目的地而言,需配套专业的康养医疗与健康管理资源;对于数字游民目的地而言,需具备高速稳定的互联网和共享办公环境;对于研学旅居目的地而言,需对接成熟的国际学校,并提供独具特色的自然、文化研学项目。繁荣得旅居经济高度依赖这些目标群体,因此目的地需要具备高质量生活内容支持系统。

4、社群共创性

长期居住者天然具有社交诉求与信息交互动机,线上线下相结合的旅居者社群便迅速形成。此类社群不仅提供重要的信息交流、情感支持,且常常成为挖掘在地传统美食、独特手工艺、鲜为人知的打卡点等隐性价值的关键平台。本地文化持有者与旅居者在社群互动中激发出创意火花,共同参与地方文化资源的现代化激活,如本地美食的创意改良、传统手工艺的现代设计融合、共同组织的生态探访活动。例如,桂东县位于湖南省东南边陲,因高海拔和凉爽气候吸引了长株潭和粤港澳大湾区的众多客群,在发展避暑度假过程中,外来旅居者与本地居民结下了深刻友谊,双方由“主客关系”上升为“亲友关系”,再现了革命老区人民的热忱与好客。

5、资产流动性

住宿,作为旅游六要素之一,对于旅居者而言是刚需,是每个旅居者夜晚的归宿。随着旅居经济的发展,产权式酒店、品牌运营的长租服务式公寓、由本地闲置物业改造的品质民宿、住宅小区内的高品质分时共享托管房源等新兴住宿方式快速扩张,不断赋予不动产“流动性”价值。它深刻改变了区域内房地产市场的开发逻辑、运营逻辑与盈利模型,促使房地产供给向服务化、分时化、弹性化转型。

三、旅居经济的未来实践与路径

旅居经济的稳健发展,依赖于科学定位、精准配套与长效治理的有机结合。

1、精准定位,差异策略

一是深度评估资源禀赋。核心禀赋是吸引特定旅居客群的基石,必须深入盘点目的地特色资源,明确区域独一无二的发展优势,如以冬季暖阳、夏季凉爽为代表的独特气候资源,以优质森林覆盖率、高负氧离子含量为代表的生态资产,以少数民族非遗为代表的文化基底,以高水平医疗集群为代表的康养设施,以优质国际教育学校为代表的研学资源。

二是精准锁定客群市场。以核心资源为基础,精确识别目标旅居人群及其主要需求,构建难以复制的竞争优势。针对高净值老年人群,打造“医养融合型”旅居目的地;针对数字游民群体,建立青年友好型“网络乌托邦”;针对文化爱好者,依托世界级文化遗产塑造“深度研学与文化沉浸体验基地”。

三是设计多元产品场景。围绕目标客群的核心需求,设计与资源深度绑定的特色旅居场景与体验流程,避免简单粗暴建设旅游地产、商业综合体,将独特禀赋转化为打动人心的高辨识度旅居品牌。如依托热带雨林打造“生态疗愈主题旅居课程”,结合非遗村落开展“手艺传习式旅居生活”,围绕影视音乐基因培育“艺术交流创作社区”等。

2、完善服务,升级保障

一是加强基础设施建设。突破传统旅游区的限制,以满足长期生活需求为导向,加速完善本地基础设施。强化城镇公共服务可触达性,增强社区医疗中心、老人康护站点、社区文体空间、公立教育资源的友好接纳度,优化城乡公交、自驾骑行、慢行系统等交通网络、打造全域覆盖的高品质无线网络环境。

二是打造高质量住宿空间。推动建立旅居房产权威、统一的信息公示与分级评估认证体系,规范运营主体资质门槛与服务质量标准,建立有效的信用管理与投诉响应机制,严打市场欺诈与虚假宣传,保障交易安全。培育和发展值得信赖的旅居地产分时共享平台,借助平台的信息聚合、信用管理、流量支持等,有效降低交易成本,提升资产流动性与市场效率。设立专项资金或平台,探索高品质旅居空间智能化改造、社区弹性照护服务预约等模式。

三是完善在地生活体系。大力扶持与旅居者日常需求高度契合的社区商业生态,引入或培育品质食材供应商、本地特色家政服务者、专业在地活动策划执行机构等市场主体,建设社区型家庭医生工作站、书吧、咖啡吧等小型公共文化空间。鼓励线上线下一体化的旅居社群建设,通过社群活动链接、在地达人分享会、资源共享互助活动,强化旅居者身份认同感与地方归属感。

3、产业共生,主客共享

一是引导关联产业融合共生。充分发挥旅居经济的消费势能,将旅居与本地优势产业的深化有机结合,拉动本地相关产业升级。如针对健康旅居需求,开发本地绿色健康食品,形成特色中医药保健产品供应链;针对数字游民、学习旅居需求,设立文创市集、主题工作室,实现本地文化内容的再生产。

二是促进居民与旅居者共建。鼓励旅居者深度参与本地生态环保活动、文化保护项目、志愿服务体系之中,引导村民合作社、手工艺团体等本地机构为旅居者开发高质量的在地学习体验课程。设立社区发展基金,让成功的旅居项目为当地社区环境改善与居民福利提升提供直接反馈,杜绝“旅居飞地”,真正走向主客融合、共生发展。

旅居经济并非传统旅游业的简单延展,更非房地产市场的单向去化工具。它是一种在流动性加剧、社会价值多元、技术深刻重塑三重背景下生长出的“新型社会经济形态与生活方式”。它以人的流动为载体,承载着追求更优生活质量、更高生命价值、更多生存方式的探索和实践。

对于区域而言,必须要把握旅居经济的浪潮,以更前瞻性的视角审视自身资源禀赋与发展定位,以更开放灵活的治理模式匹配流动性价值,以更精细化的服务重构地方支持系统,以更深层次的共创共享促进主客交融。

卡尔维诺在《看不见的城市》一书中说:“城市不会诉说它的过去,而是像掌纹一般藏纳其间。”旅居者们用足迹激活沉睡的古村落,用键盘唤醒海岸线的晨曦,正是他们用无数掌纹,编织出一张流动的文明图谱。当每个短暂栖息地都因“主客共生”而枝繁叶茂,我们便拥有了无数个可携带的故乡。

文:联合国旅游组织专家 贾云峰

点击登录